Неделя Всех Святых

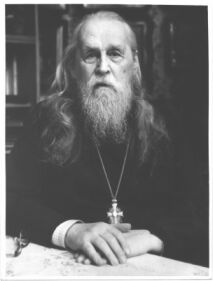

Святитель Феофан Затворник.

(Евр. 11, 33-12, 2; Мф. 10, 32-33, 37-38; 19, 27-30). Святая Церковь всякий день творит память святых. Но так как были угодники Божии, безвестно подвизавшиеся, не явленные Церкви, то, чтобы не оставить и их без чествования, св. Церковь установила день, в который прославляет всех от века угодивших Богу, чтобы не осталось никого не прославляемого ею. Творить же это тотчас после сошествия Святого Духа узаконила она потому, что все святые соделались и соделываются святыми благодатью Святого Духа: благодать Святого Духа приносит покаяние и оставление грехов, она же вводит в борьбу со страстями и похотями и венчает этот подвиг чистотою и бесстрастием. И таким образом является новая тварь, годная для нового неба и новой земли. Поревнуем же и мы идти вслед святых Божиих. Как это делать - учит нынешнее Евангелие: оно требует небоязненного исповедания веры в Господа, преимущественной любви к Нему, поднятия креста самоотвержения и сердечного от всего отрешения. Положим же начало по этому указанию.

Статья из т. 9 «Православной энциклопедии».

Всех Святых неделя [греч. Κυριακὴ τῶν ῾Αϒίων Πάντων], 1-я неделя (воскресенье) после праздника Пятидесятницы, в к-рую совершается память всех святых.

На Востоке появление памятей всех мучеников, или всех святых, относится по крайней мере к кон. IV - нач. V в. В проповеди свт. Иоанна Златоуста на память «всех святых, по всему миру пострадавших», сообщается, что этот праздник совершается через неделю после праздника Пятидесятницы (PG. 50. Col. 705-712). Среди песнопений прп. Ефрема Сирина содержатся указания на празднование памяти всех святых 13 мая (Bickell G. S. Ephraem Syri carmina Nisibena. Lpz., 1866. P. 23, 89). Сир. Лекционарий 411 г. указывает эту память в пятницу после Пасхи (A Syriac Lectionary from the Church of the Forty Martyrs in Mardin, Tur Abdin, Mesopotamia / ed. A. Vööbus. Louvain, 1986. P. XVIII-XXVII. (CSCO; 485)). В груз. переводе иерусалимского Лекционария, отражающем практику V-VII вв., 22 янв. указана память всех мучеников с последованием на литургии: тропарь 4-го гласа «Радуйтесь, мученики Господни», чтения (прокимен из Пс 115, Притч 29. 2-6, Ис 65. 13-18, Евр 12. 1-11, аллилуиарий со стихом из Пс 88, Ин 15. 20-16. 5a), тропарь 2-го гласа на умовение рук «Изначальные установления», тропарь 4-го гласа на перенесение Даров «Тебе жертва». Кроме того, 16 апр. в этом памятнике отмечается память «апостолов и всех святых, принявших их учение», без указания последования (Tarchnischvili. Grand Lectionnaire. T. 1. [Pars. 1]. P. 31-32; [Pars. 2]. P. 31; T. 2. [Pars. 1]. P. 2; [Pars. 2]. P. 5). Впосл. в правосл. Церкви установилась отмеченная уже у свт. Иоанна Златоуста традиция праздновать память всех святых в 1-е воскресенье после Пятидесятницы. Продолжая собой празднование Пятидесятницы, В. с. н. указывает на то, что сонмы святых в разные эпохи просияли в мире по благодати Св. Духа.

В соборном богослужении К-поля IX-XII вв., согласно Типикону Великой ц., В. с. н. имела праздничный статус: в субботу на вечерне читались паремии (Ис 43. 9-14a, Прем 3. 1-9; 5. 15-6. 3b) , после вечерни совершалась паннихис; на вечерне; на Пс 50 утрени и на входе литургии Типикон указывает тропарь всем святым 4-го гласа Τῶν ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ μαρτύρων σου (Иже во всем мире мученик Твоих). Чтения на литургии: прокимен из Пс 15, Евр 11. 33-12. 2a, аллилуиарий со стихом из Пс 33, Мф 10. 32-33, 37-38, 19. 27-30, причастен Пс 32. 1. Для В. с. н. Типикон Великой ц. указывает сопровождающие памяти: в субботу накануне - память Пресв. Богородицы и Ее родителей Иоакима и Анны, в среду после В. с. н.- Собор Пресв. Богородицы (Mateos. Typicon. T. 2. P. 142-146).

В послеиконоборческих визант. монастырских уставах - Студийском и Иерусалимском - служба В. с. н. имеет те же чтения, что и в Типиконе Великой ц., дополняясь целым рядом песнопений. В разных редакциях этих уставов вплоть до совр. печатных изданий иерусалимского Типикона служба В. с. н. излагается в целом одинаково. В этот день соединяются 2 последования: воскресное и всех святых (последование рядового святого поется на повечерии либо в иной день). Устав службы такой же, как и при совпадении памяти великого святого с воскресным днем, но без пения полиелея (и избранного псалма с величанием) на утрене. В. с. н. имеет особое значение в годовом круге богослужения: с этого дня заканчивается период пения Триоди и начинается период пения Октоиха; В. с. н. открывает собой цикл чтения 11 воскресных утренних Евангелий; с понедельника после этой недели на литургии читается Евангелие от Матфея.

Гимнографическое последование, приводимое в совр. богослужебных книгах, включает тропарь 4-го гласа Τῶν ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ μαρτύρων σου (Иже во всем мире мученик Твоих), кондак плагального 4-го, т. е. 8-го, гласа ῾Ως ἀπαρχὰς τῆς φύσεως, τῷ φυτουρϒῷ τῆς κτίσεως

(Яко начатки естества, Насадителю твари), канон 4-го плагального, т. е. 8-го, гласа, с акростихом Τῶν ἁϒίων πάντων πολυώνυμα τάϒματα μέλπων (Воспеваю многоименные чины всех святых), ирмос: ῾Αρματηλάτην Θαραώ ἐβύθισε (Колесницегонителя фараона погрузи), нач.: Τῶν σῶν ῾Αϒίων ἀνυμῶν τὰ τάϒματα (Твоих святых воспевая чины); 6 самогласнов и 2 цикла подобнов. В студийских Типиконах и Триодях приводится также еще один цикл подобнов, отсутствующий в совр. книгах, но количество самогласнов, как правило, меньше. В песнопениях В. с. н. сначала прославляются апостолы и мученики, как составившие основу Церкви Христовой; нек-рые песнопения посвящены святителям и преподобным (напр., 1-й тропарь 3-й песни канона, 3-й тропарь 4-й песни канона). Кроме гимнографических произведений для В. с. н. создавались проповеди и поучения (кроме упомянутого слова свт. Иоанна Златоуста, известность получили, напр., слова Иоанна VIII Ксифилина, патриарха К-польского († 1075), и свт. Григория Паламы († 1359) - Владимир (Филантропов). Описание. С. 249, 258).

В Греции и на Балканах существует традиция называть детей в честь праздника Всех святых именем Панайот (Παναϒιότης), к-рое является сокращенной формой от греч. Πάντων [τῶν] ἁϒίων (Всех святых).

Аналог В. с. н. имеется и на лат. Западе. В 609 или 610 г. св. папа Бонифаций IV освятил в Риме бывш. Пантеон как храм во имя Пресв. Богородицы и всех мучеников; этот день, 13 мая, стал праздноваться как память этих святых (ср. дату празднования с днем памяти Всех святых, указанным у прп. Ефрема Сирина). Папа Григорий III (731-741) освятил во имя Всех святых одну из часовен базилики св. Петра и установил ежегодное празднование памяти этого события 1 нояб., а папа Григорий IV (827-844) официально утвердил праздник Всех святых в Римско-католической Церкви. 31 окт., накануне праздника, полагался пост (DACL. T. 15. Fasc. 164-165. P., 1946. Col. 438-439).

В Ирландии канун дня всех святых (англ. Halloween, от All Hallows' Eve, т. е. канун Всех святых) в народном сознании отождествился с древним кельт. праздником Самайн и сделался, несмотря на пост, днем разнузданного веселья. В XX в. Хеллоуин получил благодаря выходцам из Ирландии большую популярность в США и оттуда распространился по всему миру. Будучи языческим по происхождению и являясь отчасти насмешкой над праздником Всех святых, обычай праздновать Хеллоуин с христ. т. зр. следует оценивать отрицательно.

А . А . Лукашевич

http://www.sedmitza.ru/text/1187776.html

*****************

Проповедь митрополита Сурожского Антония

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Матерь Божья и все святые, память которых мы сегодня празднуем. Те, которые известны нам, потому что Бог открыл их нам и потому что они были поняты и узнаны или своими современниками или иногда годы или столетия спустя - все святые являются ответом земли на любовь Божию. И это не только их личный ответ за самих себя, но от лица всей твари и от нашего лица также. Потому что каждый из нас имеет поистине честь называться одним из их имен, нашим христианским именем, именем одного из этих святых.

И эти святые, чьи имена переданы нам, стоят перед Богом и молятся, чтобы не обесчестилось их имя в очах Божиих.

Святые Божии в своей любви, в своем предстательстве, в своей молитве, в своем реальном присутствии как бы держат и охватывают все творение.

Как дивно, что мы все принадлежим к этой неисчислимой семье мужчин, женщин, детей, которые поняли, что замыслил Господь, когда Он пришел, жил и учил и умер за нас. Они откликнулись всем своим сердцем, они открылись всем своим умом, они поняли Его замысел и приняли Его весть со всей решимостью преодолеть в самих себе все, что было причиной распятия.

Потому что если бы и один человек на земле отбился, отпал от Бога, Христос пришел бы спасти его ценой собственной жизни. Это Его собственное свидетельство. Один подвижник ранних веков молился, чтобы Бог покарал грешников, и Христос явился ему и сказал: Никогда так не молись. Если бы и один человек на земле согрешил, Я пришел бы умереть за него.

Святые это люди, которые ответили любовью на любовь, люди, которые поняли, что если кто-то умирает за них, то единственный ответ благодарности это стать такими, чтобы смерть его не была бы напрасной. Взять на себя крест означает именно это. Отвергнуться от всего, что убивает и распинает Христа, от всего, что окружало и окружает Христа ненавистью и непониманием.

И нам это сделать легче, чем тем, которые жили в Его время. Потому что в те дни они могли в Нем ошибиться. Но в наши дни, две тысячи лет спустя, когда мы читаем Евангелие и встает в этом рассказе вся мера роста Христова, Его личность, когда у нас есть миллионы свидетелей, которые говорят нам, что он подлинно отдал Свою жизнь за нас и что единственное, чем мы можем отозваться, это отдать жизнь друг за друга ради Него, как можно нам не отозваться?

Поэтому в этот сегодняшний день примем новое решение: внимать, как они, всем сердцем, всем умом, всей волей, всем существом, чтобы видеть, что случается, чтобы слышать, что Он говорит и ответить благодарностью и решимостью.

И тогда, если мы принесем Богу эту малую нашу благодарность, нашу добрую волю, сила, чтобы нам тоже вырасти в меру роста, которую задумал, возмечтал для нас Бог, сила будет от Бога; как Он сказал: сила Моя в немощи совершается. Моей благодати тебе достаточно. И Павел, который знал это, прибавляет в другом месте: все возможно нам силой Божией, укрепляющей нас.

Сомневаться не в чем – все возможно. Если только мы дадим Богу спасти нас, понести нас от земли на небо.

Давайте же начнем заново. Так, чтобы святые, чьи имена мы носим, радовались о нас, чтобы Матерь Божия, Которая отдала Своего Сына на смерть, дабы мы могли отозваться, могли понять, могли спастись, радовалась о нас. И чтобы Христос видел, что не напрасно Он жил, учил и умирал. Будем Его славой, будем Его светом. Это может быть малый огонек, малая свеча, это может быть свет, блистающий подобно великим святым, но будем светом, просвещающим мир и делающим его менее темным. Будем в радости, чтобы и другие могли научиться радоваться о Господе. Аминь.

***************

Проповедь протоиерея Георгия Митрофанова

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Сегодняшняя неделя называется Неделей Всех Святых. Когда мы произносим эти слова: все святые, то, как правило, нам представляются иконописные лики угодников Божиих, к которым мы обращаем свои взоры, когда нам трудно или, наоборот, очень радостно. Когда нам хочется ощутить присутствие Божие в нашей жизни, когда нам хочется ощутить рядом с собой тех людей, которые действительно были праведны. И это естественное наше религиозное чувство, обращенное к святыне, к сожалению, очень часто вызывает у нас ощущение того, что святые это кто-то такой, кто достаточно далек от нас, кто велик, праведен, свят, тот, по сравнению с которым мы с вами оказываемся грешными и немощными. Это верно, но верно не до конца. И даже более того. Если мы только так воспринимаем святых Христовой церкви, мы совершаем глубокую ошибку. Мы грешим против истины, ибо все мы призваны быть святыми. И нет у нас иного пути для спасения, кроме как идти по пути святости.

Так говорит Спаситель. Так говорит святой апостол Павел, который прошел очень трудный путь от гонителя церкви до одного из величайших святых. И значит, нам с вами тоже нужно идти по пути святости. Очень часто мы, обращаясь к святым с чувством собственной ничтожности и немощи, как будто лишаем себя необходимости совершенствоваться. Да, мы грешны и немощны, а святые такие совершенные, пусть же они все сделают в этом мире за нас. Мы служим молебны, мы читаем молитвы, обращенные к святым, и считаем, что все этим и заканчивается в нашей жизни.

Но подобно тому, как даже Господь наш Иисус Христос нуждался в помощи Своих учеников, в помощи святых апостолов, точно так же и христианские святые нуждаются в нашей с вами помощи, в нашем соработничестве по отношению к их делу. И очень часто мы не даем им того, чего они ожидают от нас. Не даем и вместе с тем хотим получить от них помощь, заступничество; хотим, чтобы они делали то, что обязаны делать мы, преображая этот мир.

Сегодняшнее евангельское чтение как раз и указывает нам, может быть, самую главную, самую трудную для нашего человеческого восприятия сторону святости.

Не случайно, если мы возьмем Святое Евангелие, то увидим, что сегодняшнее Евангелие состоит из трех отрывков, которые находятся в разных частях Евангелия, два в одной главе, а третий отрывок – в другой. Но Церковь именно так составила сегодняшнее евангельское чтение, чтобы мы узнали о том, что же такое святость и что же такое путь к святости.

Сначала Господь нам говорит, что нам необходимо исповедовать веру в Него, и тогда Он прославит нас перед Отцом небесным. И наоборот, если мы не будем исповедовать веру в Господа, то и Господь наш Иисус Христос перед лицом Своего небесного Отца не узнает нас, отстранится от нас. И это естественно. Потому что если мы не будем исповедовать веры в Господа, не будем и теми самыми святыми, которые свои Богу. Задавая себе вопрос о том, а исполняем ли мы это очень важное условие святости, мы, наверное, склонны сказать, что да, уж это-то мы делаем, уж веру в Господа мы исповедуем: в храм ходим, крест носим и часто, к месту и не к месту, говорим, что мы – православные христиане.

Но вместе с тем может быть здесь и заключается одно из наших заблуждений. Ношение креста, посещение храма, даже регулярное причащение и исповедь еще не исчерпывают в полной мере того, что называется путем к святости. Можно носить крест, можно ходить в храм, можно исповедоваться и причащаться и при этом не только не быть святым, но быть очень грешным человеком.

Такими были и фарисеи, исполнявшие закон. Исповедовать веру в Господа означает стремиться к святости. Стремиться каждым днем, каждым мигом своей жизни в этом мире являть тот возвышенный идеал, который был нам дан во Христе. Есть ли это у нас? если мы честно зададим себе этот вопрос и честно ответим на него, то мы должны будем сказать, что нет. К сожалению, мы далеки от того, чтобы исповедовать по-настоящему веру в Господа.

Называть себя христианами очень легко. Сейчас – легче, чем в предыдущие годы. Иногда это даже модно называть себя христианином, но исповедовать Христа гораздо сложнее.

И далее Спаситель еще более уточняет то, что значит вера в Господа, что значит быть христианином. Он говорит о том, что Бога надо возлюбить больше, чем своих близких, больше, чем отца и мать, больше, чем сына и дочь. Многие века противники христианства указывали на эти слова Христа и говорили: какой же ничтожный злобный, мелкий бог у христиан, который требует от человека отбросить все естественные человеческие чувства: любви к своим близким, к своим родителям, к своим детям, и требует, чтобы любили только Его.

Но на самом деле Христос призывает нас к другому. Он ведь не говорит о том, что мы должны не любить своих близких, своих родителей, своих детей, а любить только Его. Он говорит о том, что мы должны любить Его больше, чем своих близких. Как правило, большая часть людей, особенно людей не церковных, не знают высшей добродетели, не знают высшего счастья, кроме любви к своим детям или к своим родителям. Им кажется, что выше этого не может быть действительно ничего.

Так рассуждают люди не только сейчас. Так рассуждали они и раньше. И для ветхозаветных людей почитание своей семьи, почитание родителей, любовь к своим детям, была одной из важнейших семейных обязанностей. И вот именно к ним обращается Христос. Обращается к одной из самых главных добродетелей ветхозаветного еврейства и говорит о том, что Бога все-таки надо любить больше.

И это очень верные слова. Потому что многие из нас, любящие своих родителей, любящие своих детей, любят их не по-христиански. Они их любят как нечто свое близкое и дорогое. Дети любят родителей за то, что ощущают в них источник силы, защиты, получают от них помощь. А родители часто любят детей, самоутверждаясь в них, видят в них возможность добиться в этой жизни того, чего не получили они; любят своих детей, превращая их в свои игрушки, развлекаясь.

Это не подлинная христианская любовь.

Но даже если подлинная христианская любовь посещает человека и он видит, в своих детях, например, не свое достояние, а творение Божие, которое временно вверяется ему Богом, даже тогда он должен помнить о том, что любовь к Богу должна быть гораздо больше.

И опять-таки, если мы спросим себя об этом, то мы должны будем признать, что иногда мы даже и родителей и детей своих по-настоящему не любим. Даже когда мы любим своих родителей по-настоящему, Бога мы не любим в той мере, в какой любим их.

И это укор всем нам. Это значит, что в данном отношении мы далеки от того, исполнять важнейшее условие христианской веры, христианской святости. Потому что очень легко любить нам тех, кого мы видим, с кем мы общаемся в этом мире. Но как нам полюбить Того, Кто невидим в этом мире, и Кто вместе с тем сотворил этот мир и нас. Как нам любить Того, благодаря Кому мы каждый день дышим, думаем, чувствуем, переживаем и Кто смиренно сокрыт от нас.

Очень часто ребенок бросается к своему родителю именно потому, что для него в родителе сконцентрирован весь мир, все величие, вся красота этого мира. Но ведь Бог, сотворивший нас и все, что нас окружает, гораздо выше наших земных родителей. Но Он смиренно скрывается от нашего взора. И мы не только не любим, мы даже не боимся Его, настолько мы привыкли к тому, что Он безвозмездно, бескорыстно, подчас ничего не требуя от нас, дает нам все.

И в словах Спасителя мы вдруг слышим призыв Господа к нам. Он ожидает от нас того, что мы будем любить Его. Не бояться Его, не пресмыкаться перед Ним, как это делают язычники перед своими идолами, но любить Его. Способны ли мы на это? Если мы будем честны, то мы скажем, что эта способность в нас очень мало развита.

А далее еще очень глубокие слова Спасителя. О том, что же собственно ожидает апостолов. Ведь апостолы говорят Спасителю, что действительно в прямом смысле слова оставили свои дома, свои семьи, взяли на себя крест, подобно Христу Спасителю, и отправились вслед за Ним. Что же их ожидает? Спаситель произносит еще одни, уже, может быть, не так легко представимые и легко понятные, но очень значимые слова. Он говорит о том, что именно апостолам надлежит судить весь народ израильский, все двенадцать колен Израиля. Он говорит о том, имея прежде всего в виду мировоззрение ветхозаветных людей. Но к нам, христианам, эти слова Спасителя также обращены. Они обращены к нам и открывают нам нашу грядущую судьбу. Если будем в полной мере следовать за Христом, если мы в полной мере уподобимся Христу, то на нас и великое право и великая обязанность судить весь род человеческий. Как собственно и судят его святые угодники Божии.

Понятие суда для нас ассоциируется чаще всего с наказанием, приговором. Но суд христианский это какой-то иной суд. И наше отношение к прославленным святым иное, нежели к земным судьям. Да, мы понимаем, что они выше нас, святее нас, и вместе с тем мы прибегаем к ним за помощью, за участием. Мы верим в то, что, видя наши грехи, они простят нас. И вот это для нас, христиан, должно быть путеводной звездой на самом главном нашем пути, пути, который может нас привести к тому, что когда-то и нас Господь поставит перед выбором судить людей или оправдать.

Эта возможность определить судьбу человека, изречь свой суд над ним дается уже каждому из нас, и мы судим людей прежде всего, осуждая их, забывая о том, что Господь наш Иисус Христос, когда судил человеческий род, прежде всего судил его законом любви. Он любил его и прощал. Именно таков будет суд святых.

Но мы-то с вами способны вершить такого рода суд или нет? Если мы опять-таки зададим себе этот вопрос, то опять вынуждены будем признать, что нет. Осуждать мы можем очень хорошо. А судить милосердно, с любовью и всепрощением нам почти не удается никогда.

Задавая себе эти три вопроса, которые не могут не возникнуть под впечатлением сегодняшнего Евангелия в Неделю Всех Святых, давайте подумаем над тем, а исполняем ли мы эту главную христианскую заповедь: стать святым. И пусть эта мысль сопровождает нас постоянно. Мы должны помнить, что не только мы нуждаемся в святых, но и святые нуждаются в нас. Не только мы нуждаемся в Боге, но и Бог нуждается в нас. И единение наше произойдет только одним образом, если мы будем святыми. Если мы войдем в тот великий сонм всех святых Христовой Церкви, которым молится Церковь сегодня и которые молятся о Церкви сегодня и с которыми мы сегодня вместе с вами все обращаемся к Господу. Аминь.