Понедельник 6-й седмицы Великого Поста

Тщетны труды того,

кто без смирения постится много

и несет тяжкие подвиги.

Преподобный авва Исаия

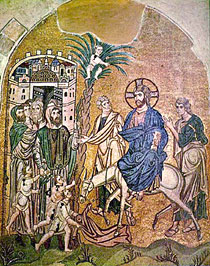

Вход Господень в Иерусалим. Византийская фреска.

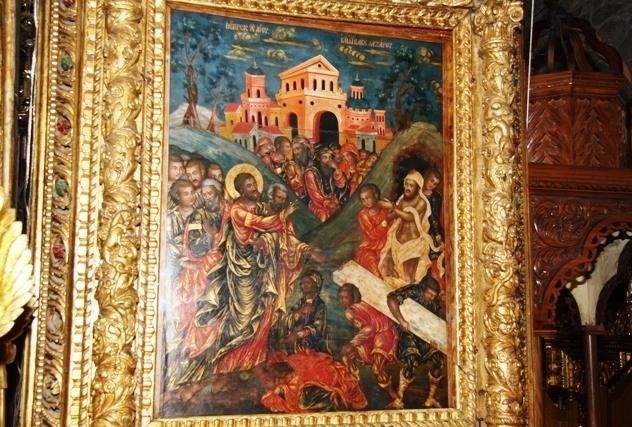

Шестая и последняя неделя святой Четыредесятницы называется неделею ваий, цветоносною и цветною, от ветвей, с которыми Церковь воспоминает царский вход Иисуса Христа в Иерусалим, встреченного народом еврейским с вайями и ветвями. Начиная эту седмицу, Церковь приносит Господу предпразднственное пение праздника ваий, молясь о постящихся, чтобы и они вместе с Лазарем Четверодневным после сорокадневного поста воскресли от смерти греха; приготовляет и призывает всех нас к духовной встрече Царского входа Господа в Иерусалим. К этому времени и преподобные отшельники возвращались в обители свои из пустынь, куда они, по древнему обыкновению, подражая Господу, бывшему в пустыне в посте и молитве 40 дней, удалялись на время Святой Четыредесятницы.

О смирении

Прежде всего нужно нам смирение.

Преподобный авва Дорофей

Смирение есть непременная добродетель тварей; одному Богу прилично величие.

Иннокентий, архиепископ Херсонский

Покаяние восстановляет падшего; плач о грехах во врата небесные ударяет, а смирение их отверзает.

Святитель Иоанн Златоуст

Некто из старцев сказал: «Прежде всего нужно нам смирение». Почему он не сказал о другой какой добродетели? Старец показывает нам сим, что ни страх Божий, ни милостыня, ни вера, ни воздержание, ни другая какая-либо добродетель не может быть совершенна без смиренномудрия. Смиренномудрием же сокрушаются и все стрелы врага и противника. Все святые шествовали сим путем и трудом. Виждь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя, – взывает Давид, и еще: смирихся, и спасе мя Господь (Пс. 24, 18; 114, 5).

Преподобный авва Дорофей

Не примеряй себя к слабейшим из людей, а лучше расширяй себя в меру заповедей о любви. Примеряясь к людям, впадешь в пропасть высокомерия, а расширяя себя в меру любви, достигнешь высоты смиренномудрия. Смиренномудрие рождается из чистой молитвы, со слезами и болезнованием. Ибо она, призывая всегда на помощь Бога, не попускает безумно полагаться на свою силу и мудрость и превозноситься над другими, – две лютые болезни горделивой страсти.

Преподобный Максим Исповедник

Будь во всем смирен: в осанке, в одежде, в сидении, в стоянии, в походке, в келлии и во всех принадлежностях ее. Если станут хвалить тебя за дела твои, не радуйся тому и не услаждайся тем, утаивай, сколько можешь, не позволяй себе кому-либо говорить о них и всячески постарайся достигнуть того, чтобы люди не хвалили тебя. Бойся сделаться известным по какому-либо из дел твоих.

Преподобный Антоний Великий

Смирение есть соль добродетелей. Как соль придает пище вкус, так смирение сообщает добродетелям совершенство. Без соли пища удобно повреждается; без смирения добродетель удобно растлевается гордостью, тщеславием, нетерпеливостью и погибает.

Святитель Филарет Московский

Смиренный не помнит зла, причиненного ему другими, и не осуждает согрешающего. Таким образом, он тремя способами получает отпущение грехов себе: как не судящий – не судится, как смиренномудрый – оправдывается, как прощающий – получает прощение.

Святитель Афанасий Александрийский

Кто помнит о грехах своих, тот удобно достигает смирения.

Преподобный авва Исаия

Сражение наше идет на каждый день и час

Если брата укорил, осудил или опечалил, то свой мир потерял. Если потщеславился или превознесся над братом, то потерял благодать. Если блудный помысл пришел и ты не сразу отогнал его, то душа твоя потеряет любовь Божию и дерзновение в молитве. Если любишь власть и деньги, то никогда не познаешь любви Божией. Если волю свою исполнил, то ты побежден врагом и уныние придет в душу твою. Если брата своего возненавидел, то, значит, отпал ты от Бога и злой дух овладел тобою.

За то страдаем мы, что не имеем смирения. В смиренной душе живет Дух Святой. И Он дает душе свободу, мир, любовь, блаженство.

Надо каждый день понуждать себя на добро и всеми силами стараться учиться смирению Христову. Люди не учатся смирению и за гордость свою не могут принять благодать Святого Духа, и потому страдает весь мир, а если бы люди познали Господа, какой Он милостивый, смиренный и кроткий, то за один час изменилось бы лицо всего мира и у всех была бы великая радость и любовь.

Господь милостивый дал нам покаяние, и покаянием все исправляется. Покаянием мы получаем прощение грехов; за покаяние приходит благодать Святого Духа, и так познаем Бога.

Всеми силами просите у Господа смирения и братской любви, ибо за любовь к брату дает Господь благодать Свою. Испытай над собою: один день проси у Бога любви к брату, а другой – живи без любви, и тогда увидишь разницу. Духовные плоды любви ясны: мир и радость в душе, и все будут тебе родные и милые, и будешь проливать обильные слезы за ближнего, за всякое дыхание и тварь.

Часто за одно приветствие душа чувствует в себе благую перемену; и, напротив, за один косой взгляд теряется благодать и любовь Божия. Тогда скорее кайся, чтобы возвратился мир Божий в душу твою. Блаженна душа, которая возлюбила Господа и от Него научилась смирению. Любит Господь смиренную душу, которая крепко надеется на Бога. Каждую секунду чувствует она милость Его, так что хотя и с людьми говорит, но занята любимым Господом, и от долгого времени борьбы с врагами возлюбила душа смирение паче всего и не дает врагам отнять у себя братскую любовь.

При благодати легко любить Бога и молиться день и ночь; но мудрая душа терпит и сухость, крепко уповая на Господа и зная, что Он не посрамит надежды и даст в свое время. Благодать Божия приходит иногда скоро, а иногда долго не дается; но мудрая душа смиряется, любит ближнего и кротко несет крест свой, тем побеждая врагов, которые стараются оторвать ее от Бога.

Когда грехи, как облака, скроют от души свет милосердия Божия, тогда душа, хотя и жаждет Господа, но пребывает немощна и бессильна. Так птица, заключенная в клетку, хотя и порывается в зеленую рощу, но не может лететь, чтобы на свободе петь хвалебную песнь Богу.

Долго я мучился, не зная пути Господня, но теперь многими годами и многими скорбями и Духом Святым познал волю Божию.

Все, что заповедал Господь (Мф. 28, 20), надо в точности исполнять, ибо это есть путь в Царство Небесное, где будем видеть Бога. Но не думай, что ты увидишь Бога, а смиряй себя и помышляй, что по смерти будешь ввержен в темницу и там будешь томиться и скучать по Господе. Когда мы плачем и смиряем душу, то благодать Божия хранит нас, а если оставим плач и смирение, то можем увлечься помыслами или видениями. Смиренная душа не имеет видений и не желает их, но чистым умом молится Богу, а тщеславный ум не бывает чистым от помыслов и воображения и даже может дойти до того, что будет видеть бесов и говорить с ними.

За смирение душа получает покой в Боге, но, чтобы удержать этот покой, душа долго учится. Теряем мы сей покой, потому что не утвердились в смирении.

Война у души с врагом до гроба. И если на обычной войне убивают только тело, то наша война труднее и опаснее, потому что может погибнуть и душа.

Преподобный Силуан Афонский

************

Протоиерей Валентин Амфитеатров

На шестой седмице поста

Православная Христова Церковь всю наступившую неделю подготовляет христиан к Христовым страстям. Эта неделя церковная посвящена изложению событий из жизни Спасителя, предшествовавших Его страданиям. Пред концом Своей спасительной жизни Иисус Христос часто и пророчески напоминал Своим ученикам об ужасах разлуки Его с ними, о том, что Его изменнически выдадут злым врагам, которые надругаются над Ним и убьют Его. Но людская ненависть посрамится своей неправдой: Он воскреснет. Как ни внятна была речь Спасителя о крестной смерти, но ученики не понимали предсказаний Господа. Не понимали и боялись спросить объяснений на то, чего не понимали; им не хотелось разувериться в своих ложных мнениях, которые им привились, как чаяния, которые поддерживали в них горделивые надежды о земном величии их Учителя. Непонимание великих истин христианства и его требований может быть отнесено к каждому из нас. Это непонимание обуславливается разнообразнейшими причинами, из которых резко выдаются следующие.

Наши мысли постоянно вращаются среди одних внешних предметов. Эти мысли внушает и подсказывает нам наша немощная плоть; душе, просвещенной благодатью Божией, они чужды. Душа наша вечно обуревается чувственными желаниями. В нее рвутся страсти с такой же силой, как огненное пламя, встретившее на своем истребительном пути горючие материалы. Мы трудно миримся с окружающей обстановкой и не хотим понять, что создавшиеся вокруг нас условия располагают к размышлению о великой силе промысла Божия, знаменательно указывающего нам на призвание нас к небу.

От этого непонимания небесного учения наша жизнь на земле обставлена по большей части вечными тревогами, ропотом, жалобами, печалями. Мы не умеем выносить испытаний земной жизни, с ней нераздельных. Не умеем, потому что не внятно нам небесное учение Христа о том, что жизнь земная всегда полна скорбями. Но у нас, людей, погруженных в чувственные интересы, скорбь принимает по большей части оттенок раздирающего уныния и близка к отчаянию.

От непонимания небесного учения жизнь земная большей части из нас испорчена с ранней юности. Небесное учение Спасителя внушает, что человек в этом мире гость и странник. Время его жизни краткосрочно; чувственные и телесные его силы ограничены. Небесное учение уподобляет земную жизнь однодневной траве, начинающей увядать с той минуты, когда она вошла в силу роста; уподобляет быстроте сновидения, в котором часто пред человеком проходят в одно мгновение целые десятилетия. Но человек не внимает ни учению небесному, ни евангельским сравнениям, ни внушительным примерам. Мы не хотим помириться с тем, что мы здесь, на земле, временные гости. Мы так располагаем свою жизнь, словно земля наше вечное отечество. Мы не хотим понять, что круг наших современников день ото дня редеет; что деревья давно уже вырастили материалы, из которых гробовщики сколотят последнее убежище для нашей смертной плоти. Мы не хотим понять, что в этом мире мы путники; мы не хотим идти вперед, но с беспечностью остаемся на земле, будто она для нас не имеет предела. Кто внимает небесному учению, тот поймет эту истину.

От непонимания небесного учения зависит вредный взгляд на назначение человека. Редко кому приходит на мысль разъяснить себе этот вопрос. У нас бывает по большей части дума с ранней юности об устройстве внешних дел: сыновей воспитывают для приобретения богатства, дочерей для замужества. Пристроить сына или дочь на нашем языке значит одеть, нарядить, накормить, женить или выдать замуж. Но это потребное, но не главное и даже не первостепенное. Главное же - воспитать в человеке душу, раскрыть ее способности и силы, направить волю, отдалить от нее дурные наклонности, показать великость человека, показать человеку тайну сохранения себя чистым и невинным, младенчески невинным от колыбели до седины - это есть главное. Заботы же о еде, питье, спокойствии и сне - об удобствах жизни, делаясь первыми заботами нашими, сообщают человеку вид дикости. И не раз мир погибал от этого. Гибнут массы людей в наше время и на наших глазах.

Благо же тем, кто хочет знать небесное учение, кто не боится спросить у Господа, как ему надо жить, как действовать. Для такого человека и земная жизнь будет радость. Радуюсь о Господе, писал апостол Павел, когда ношу язвы Твои на челе. Эти язвы для него не были болезненны, он носил их любящим сердцем.

В наше время, когда жизнь выставила так много требований для быта и существования, когда многосемейные люди не стыдятся жаловаться на то, что у них велика семья (Господи, какой грех! Ведь большая семья - явное доказательство Божьего милосердия и долготерпения; у кого велика семья, у того больше друзей),- говорю, в наше время учение небесное кажется многим скучным и даже непонятным. Одни неохотно слушают это учение, а другие смеются над теми, которые говорят, рассуждают, хотят свести с земной дороги и поставить своих ближних ближе к его пониманию, облегчить ношу нашей пошло прожитой или проживаемой жизни.

Как же назвать такое непонимание? Священное Писание называет такое состояние самозабвением. В Евангелии есть выразительные слова: когда мы вам играли, вы были скучны, когда мы рыдали пред вами, вы не плакали. В самозабвении люди глухи ко всему; их не растрогаешь, не разбудишь. Из сухого дерева трудно выжать жизненный сок.

Что же нам делать, чтобы понять небесное учение, удаляющее от нас легкомыслие и самозабвение?

Последовать словам Спасителя: Бдите и молитеся, да не внидете в напасть: дух убо бодр, плоть немощна.

Да, плоть немощна! Нам необходимо усилить свой молитвенный подвиг; только молитва утверждает нас в исполнении заповедей Спасителя. Кто молится, тому является Сам Бог. Он простирает Свою всесильную руку на падающих. Он восставляет и в самых падениях и грешного мужа, и тяжкую грешницу женщину, спасает, утешает, любит, благословляет, ограждает благодатью Всесвятого Духа. Аминь.